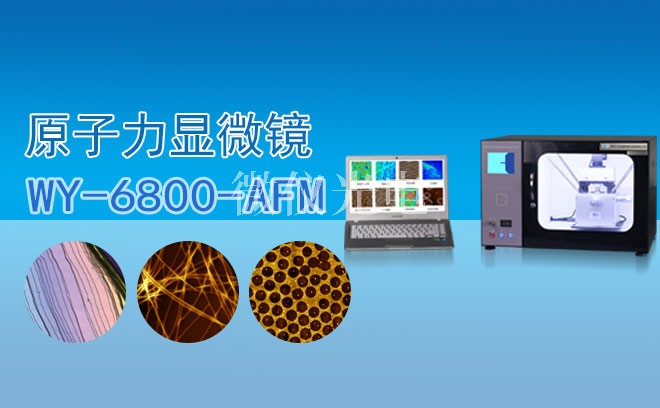

原子力顯微鏡具有超高的空間分辨率,放大倍數遠遠超過以往的顯微鏡:光學顯微鏡的放大倍數一般不超過1000倍;電子顯微鏡的放大倍數的極限也就是100萬倍;而原子力顯微鏡的放大倍數是電子顯微鏡的1000倍,高達10億倍,也就是說可以直接觀察到物質的分子和原子,為人類提供了探索微觀世界的理想工具。

原子力顯微鏡具有廣泛的研究對象,原子力顯微鏡不僅可以對導體、半導體進行研究,還可以對絕緣體材料進行研究,如:各種金屬、半導體材料、陶瓷等;另外原子力顯微鏡還可以對生物樣品進行研究,如動植物或細菌的組織、細胞、生物大分子等。

原子力顯微鏡的制樣過程簡單易行,只需對樣品稍加固定便可進行觀察。而其它顯微鏡對觀察的樣品卻要進行繁瑣的處理,如在生命科學研究領域,電子顯微鏡B須對樣品進行脫水、包埋、切片、染色、固定等處理;激光掃描共聚顯微鏡B須對樣品進行特殊的熒光染色;掃描隧道顯微鏡要求樣品的表面具有導電性,否則就得進行鍍金處理。

除上述優點,原子力顯微鏡還具有多樣的試驗環境。既可以在真空中試驗,也可以在大氣中,甚至還可以在溶液中觀察樣品,同時對溫度沒有特殊要求,高溫、低溫皆可以進行。

原子力顯微鏡和掃描電子顯微鏡的對比

原子力顯微鏡是以掃描隧道顯微鏡基本原理發展起來的掃描探針顯微鏡。原子力顯微鏡可以檢測很多樣品,提供表面研究和生產控制或流程發展的數據,這些都是常規掃描型表面粗糙度儀及電子顯微鏡所不能提供的。那么這二者之間的優缺點到底有哪些呢?

原子力顯微鏡相對于掃描電子顯微鏡具有許多優點。不同于掃描電子顯微鏡只能提供二維圖像,原子力顯微鏡提供真正的三維表面圖。同時,原子力顯微鏡不需要對樣品的任何特殊處理,如鍍銅或碳,這種處理對樣品會造成不可逆轉的傷害。掃描電子顯微鏡需要運行在高真空條件下,原子力顯微鏡在常壓下甚至在液體環境下都可以良好工作。這樣可以用來研究生物宏觀分子,甚至活的生物組織。

和掃描電子顯微鏡(SEM)相比,原子力顯微鏡的缺點在于成像范圍太小、速度慢,受探頭的影響太大。

原子力顯微鏡與掃描隧道顯微鏡相比,由于能觀測非導電樣品,因此具有更為廣泛的適用性。當前在科學研究和工業界廣泛使用的掃描力顯微鏡,其基礎就是原子力顯微鏡。