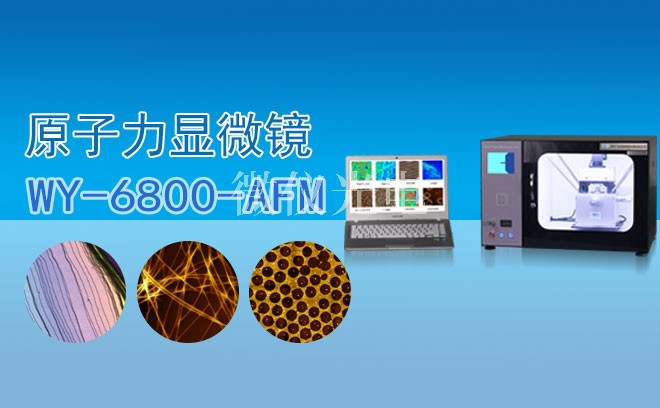

原子力顯微鏡的測(cè)試原理基于探測(cè)和測(cè)量原子間的相互作用力,從而以極高的分辨率(通常達(dá)到納米級(jí)甚至原子級(jí))來(lái)研究固體材料的表面形貌和結(jié)構(gòu)。以下是AFM的基本測(cè)試原理:

探針與懸臂:AFM原子力顯微鏡使用一個(gè)極其尖銳的探針,該探針安裝在一個(gè)彈性懸臂的末端。這個(gè)探針可以非常接近樣品表面,甚至達(dá)到原子級(jí)的距離。

力的檢測(cè):當(dāng)探針掃描樣品表面時(shí),探針與樣品表面之間的相互作用力(如范德華力、靜電力、磁力等)會(huì)導(dǎo)致懸臂發(fā)生彎曲或振動(dòng)。這些微小的懸臂運(yùn)動(dòng)通過(guò)一個(gè)高靈敏度的傳感器(通常是激光反射檢測(cè)系統(tǒng))來(lái)檢測(cè)。具體來(lái)說(shuō),一個(gè)激光束被照射到懸臂的背面,反射回的激光束會(huì)被一個(gè)位置敏感的光電探測(cè)器捕捉。當(dāng)懸臂因?yàn)榕c樣品的相互作用而移動(dòng)時(shí),反射激光的方向也會(huì)改變,這種變化被用來(lái)測(cè)量懸臂的運(yùn)動(dòng)。

反饋機(jī)制和成像:原子力顯微鏡通常配備有一個(gè)反饋系統(tǒng),用來(lái)控制探針與樣品表面的距離,保持探針與樣品之間的相互作用力在一定范圍內(nèi)。通過(guò)調(diào)整探針的位置,可以獲得樣品表面的高度信息,從而生成樣品表面的三維圖像。在掃描過(guò)程中,系統(tǒng)通過(guò)不斷調(diào)整探針的高度來(lái)保持恒定的相互作用力,從而確保圖像的準(zhǔn)確性和一致性。

根據(jù)探針與樣品表面之間的相互作用力的不同,AFM原子力顯微鏡測(cè)試可以分為三種模式:

接觸模式:在此模式下,探針與樣品表面直接接觸,利用原子間的斥力進(jìn)行成像。這種模式可以獲得高解析度圖像,但可能導(dǎo)致樣品變形和針尖受損。

非接觸模式:在此模式下,探針距離樣品表面一定距離(通常為5-20納米),利用原子間的吸引力進(jìn)行成像。這種模式不損傷樣品表面,但分辨率較低,且存在誤判現(xiàn)象。

輕敲模式:在此模式下,探針在掃描過(guò)程中周期性地接觸和離開樣品表面,以減少表面損傷并提高成像分辨率。這種模式結(jié)合了接觸模式和非接觸模式的優(yōu)點(diǎn),既能獲得高分辨率的圖像,又能減少對(duì)樣品的損傷。

總的來(lái)說(shuō),原子力顯微鏡通過(guò)測(cè)量探針與樣品表面之間的相互作用力來(lái)成像樣品表面的形貌和結(jié)構(gòu),具有極高的分辨率和廣泛的應(yīng)用前景。